«Ich wusste, was mich erwartet»

29.12.2023 WohlenInteressant und bereichernd

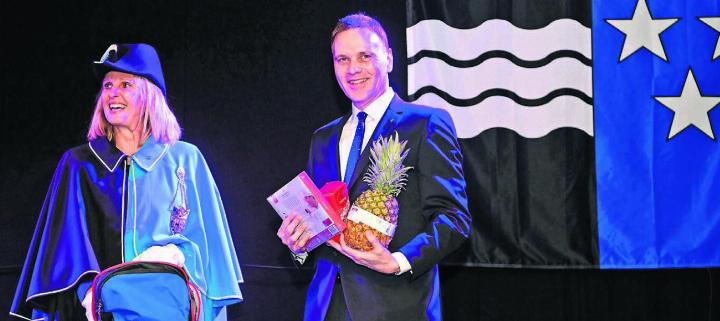

Landammann Jean-Pierre Gallati

Premiere gelungen. Jean-Pierre Gallati durfte erstmals als Landammann der Aargauer Regierung vorstehen. Sein Fazit fällt durchwegs positiv aus.

Ein Landammann-Jahr kann sehr wohl zum ...

Interessant und bereichernd

Landammann Jean-Pierre Gallati

Premiere gelungen. Jean-Pierre Gallati durfte erstmals als Landammann der Aargauer Regierung vorstehen. Sein Fazit fällt durchwegs positiv aus.

Ein Landammann-Jahr kann sehr wohl zum Höhepunkt in einem Politleben werden. Jean-Pierre Gallati will sich allerdings noch nicht festlegen. Ob er jetzt einen politischen Höhepunkt erleben durfte, das könne er dann vielleicht im Alter von 70 Jahren sagen, antwortet der Wohler. «Aber das Jahr als Landammann war sehr interessant und bereichernd. Jedes Jahr im Regierungsrat war bisher speziell. Ich nenne nur die Corona- und Ukrainekrieg-Jahre», betont der SVP-Politiker. Seine Aufgabe sei zudem immer interessant. In diesen Tagen hat der Gesamtregierungsrat mit Markus Dieth den Nachfolger von Gallati gewählt. --dm

Interview mit Regierungsrat Jean-Pierre Gallati: Eine Bilanz über das Jahr als Landammann

Sein erstes Jahr als Landammann sei bereichernd und interessant gewesen, sagt Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Der Wohler spricht nur positiv über die Regierung: «Wir sind stets kollegial, konstruktiv und lösungsorientiert unterwegs.»

Daniel Marti

Die Premiere als Landammann ist bald vorbei. Wie war das Jahr? Besonders?

Jean-Pierre Gallati: Es ist mir gelungen, mir die Zeit zu nehmen für die zusätzlichen Aufgaben. Dabei kam ich mit vielen Menschen in Kontakt, das ist erfreulich. Besonders waren die verschiedenen Dorfjubiläen in Lengnau, Meisterschwanden, Rupperswil, Arni und Sarmenstorf. Das waren gute und schöne Erfahrungen.

War das Landammann-Jahr so wie zu Beginn angenommen und erwartet?

Vor rund 30 Jahren habe ich beim damaligen Landammann Thomas Pfisterer gearbeitet. Ich wusste also, was mich erwartet. Das Amt ist nicht wesentlich anders als früher.

Welches war der schönste Tag als Landammann oder das schönste Ereignis?

Da ist es mir nicht möglich, irgendetwas herauszustellen. Das Jahr war in seiner Gesamtheit bemerkenswert. Ich habe als Landammann an die zehn Institutionen oder Firmen besucht. Da konnte ich mich mit Unternehmern und Arbeitnehmern unterhalten. Ich besuchte dabei beispielsweise zwei A ltersheime, die Polytronic AG in Boswil, eine Apotheke in Gränichen, das Erstaufnahmezentrum in Buchs oder die Psychiatrischen Dienste Aargau AG mit 60 Lehrlingen.

Die Besuche haben sich anscheinend gelohnt.

Ja, sicher. Das waren sehr interessante Besuche, und zwar beidseitig. Sie gaben mir Einblicke in die Wirtschaft, in die Industrie und in verschiedene Institutionen.

Ein Tag zum Vergessen als Landammann – gab es das?

Ob als Landammann oder als Regierungsrat hat es einen solchen Tag bisher noch nie gegeben. Es gab nie einen Tag zum Vergessen, auch nicht privat oder sportlich.

War das Jahr nun eine Last oder eine Ehre oder eine Freude oder alles miteinander?

Es war eine Ehre und eine Freude. Eine Last war es bestimmt nicht, zudem war die Belastung im Jahr 2023 gleich gross wie in den Vorjahren. Als Landammann habe ich die Prioritäten etwas anders gelegt.

Der Aargau wurde also von Ihnen gut repräsentiert und Sie haben, wie angestrebt, im Gesamtregierungsrat immer Lösungen gefunden?

Das können andere besser beurteilen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, den Kanton Aargau so gut wie möglich zu repräsentieren. Im Regierungsrat sind wir ein eingespieltes Gremium. In den letzten drei Jahren arbeiteten wir in der gleichen Zusammensetzung, wir sind stets kollegial, konstruktiv und lösungsorientiert unterwegs. Da gibt es auch keine Altlasten, die wir nicht bewältigt haben.

Sie haben nun noch mehr gesehen vom Kanton als üblich. Also sind Sie Experte: Wie geht es dem Kanton Aargau?

Dem Kanton Aargau geht es gut. Mit seinen verschiedenen Regionen ist er sogar eine Bereicherung, auch wenn einzelne Gebiete manchmal auseinanderdriften. Gleichzeitig ist jedoch die wirtschaftliche Leistungskraft im Schweizer Vergleich unter dem Durchschnitt. Hier versucht der Regierungsrat mit dem Entwicklungsleitbild 2030 Gegensteuer zu geben. Mit diesem Blick in die Zukunft setzt der Regierungsrat die strategischen Schwerpunkte für die nächsten zehn Jahre.

Und wie geht es den Menschen aus Ihrer Sicht – vor allem weil alles teurer wird und weniger Geld in der Tasche bleibt?

Die Sozialhilfequote ist gerade jetzt unter 2 Prozent gesunken, es geht den Menschen im Aargau also leicht besser als im Vorjahr. Es gibt aber Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen und die Teuerung stärker spüren. Ob sie einen Teuerungsausgleich erhalten oder nicht, das ist dann schon entscheidend. Wenn die Teuerung zu hoch ist, kann sie auch gefährlich werden für den Zusammenhalt und die Sicherheit der Gesellschaft. Das ist aber in unserem Kanton nicht der Fall.

Trotzdem, das klingt danach, dass Sie sich Sorgen machen. Es gibt ja Menschen, die den teureren Strom plötzlich nicht mehr bezahlen können.

Das gehört zu unseren Aufgaben und wir beschäftigen uns mit diesen Menschen. Es gibt ja auch das S für Soziales in der Bezeichnung des Departements. Unabhängig von der Teuerung, von steigenden Lebenskosten und steigenden Preisen bei der Mobilität beschäftigen wir uns mit diesen Menschen. Die Leute, die ein tieferes Einkommen haben, spüren das alles stärker. Darum hat der Regierungsrat bei der materiellen Hilfe die Ansätze erhöht. Auch das Verpflegungsgeld für die Flüchtlinge werden wir auf Beschluss des Grossen Rates hin erhöhen.

Sie spüren also die Probleme, wenn das Geld tatsächlich knapp wird.

Natürlich nehmen wir die daraus entstehenden Probleme wahr, wobei wir als kantonales Departement in die Arbeit der kommunalen Sozialdienste nicht direkt involviert sind. Aber bei den Flüchtlingen, die wir in 60 kantonalen Unterkünften direkt betreuen, ist das schon spürbar. Der Staat kümmert sich um die Personen, die in besonders engen und schwierigen finanziellen Verhältnissen stehen. Wir erfüllen diese Aufgabe.

Wie geht es aus Ihrer Sicht der Schweiz? Sind wir tatsächlich immer noch eine Vorzeigenation?

(Studiert lange.) Der Schweiz geht es gut. Solange das Land teilweise Luxusprobleme hat, ist das ein Zeichen, dass es ihm gut geht. Und wenn der abtretende Bundeskanzler sagt, dass die Schweiz das beste Land ist, dann teile ich diese Meinung.

Und was ist beispielsweise ein Luxusproblem?

Gerne ein Beispiel: Wer so lange Genderdiskussionen führt, kann kaum grosse Probleme haben.

Dagegen wurde die Neutralität der Schweiz oft und stark diskutiert. Wie sehen Sie als ehemaliger Nationalrat und als Regierungsrat die Neutralität? Ist sie die Stärke der Schweiz oder je nach Sicht hinderlich?

Zuerst sollten wir ja wissen, wie die Neutralität in den letzten paar 100 Jahren war. Neutralität war noch nie eine Gesinnungsneutralität. Neutralität bedeutet nicht, dass ein neutraler Staat keine Meinung hat. Viele Leute setzen aber bereits hier falsch an. Auch ein neutraler Staat kann sich einen Willen, eine Meinung bilden und diese auch nach aussen tragen. Ein Beispiel: Gegenüber Kriegsverbrechern ist ein neutraler Staat nicht neutral eingestellt. In erster Linie bedeutet Neutralität, dass man in Friedenszeiten keinem Militärbündnis beitritt. Darüber hinaus muss Neutralität von jeder Generation neu praktiziert und interpretiert werden. Und da gibt es keine starren Spielregeln. Alle, die sich über die Neutralität äussern, sollten sich über die Geschichte der Neutralität informieren. Die Zeiten, wo ein Staat keine Stellung bezieht und gleichzeitig noch von Geschäften profitiert, sind vorbei. Neutralität darf kein Selbstzweck sein. Neutralität ist eine Überlebensstrategie.

Die Welt spielt verrückt. Stichworte Ukraine-Krieg und andere Konflikte. Leisten die Schweiz und somit auch der Aargau genügend Unterstützung?

Da kann ich nur meine persönliche Meinung äussern. Die Ukraine verteidigt nicht nur sich, sondern darüber hinaus verteidigt sie alle anderen europäischen Staaten.

Und die Antwort zur Unterstützung?

Man muss sich mal vorstellen, was passiert, wenn Putins Armee die Ukraine vollständig besetzen sollte. Wie geht es dann weiter?

Den Ukraine-Krieg spüren wir mit der Flüchtlingswelle. Wie ist hier die Situation, hat der Kanton noch genügend Plätze? Vor einem Jahr sprachen Sie von 6000?

Ende letztes Jahr hatten wir zu wenig Plätze für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Deshalb hat der Regierungsrat am 14. Januar die Notlage beschlossen, weil wir überfordert sind und nicht mehr genügend Kapazitäten haben. Dies gilt auch für die anderen Kantone. Ein paar Zahlen dazu: Im Jahr 2021 kamen 600 gef lüchtete Personen in den Kanton Aargau, im Jahr 2022 waren es 8000 Personen, im Jahr 2023 noch 3000. Bei den Ukrainern ist es teilweise ein Kommen und Gehen.

Wie viele Ukrainer sind jetzt im Aargau?

Stand Mitte Dezember lebten 5238 Ukrainerinnen und Ukrainer im Aargau. 26 Prozent davon leben in privaten Unterkünften, 60 Prozent in Gemeindeunterkünften, 14 Prozent in kantonalen Unterkünften. Total kamen zwischen 2022 und jetzt über 8000 Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns, ein paar gingen zurück, weitere gingen in ein anderes Land, vor allem nach Deutschland. Jetzt kommen aber viele Menschen aus Nordafrika, Afghanistan, aus der Türkei und aus Syrien zu uns, deutlich mehr als aus der Ukraine. Von denen geht aber praktisch keiner zurück in seine Heimat.

Wie ist denn die aktuelle Situation?

Es kommen zu viele Personen. Zu viele für unsere Strukturen, vor allem für unsere Schulinfrastrukturen und für unsere Integrationsfähigkeit. Seit dem 14. Januar herrscht die Notlage. Wir haben weiterhin eine Überforderung des gesamten Asylsystems. Darum brauchen wir auch die unterirdischen Unterkünfte für Familien in Muri und Birmenstorf, eine dritte kommt sehr bald dazu.

Und wie lautet Ihre Prognose?

Der Kanton macht keine Prognosen. Diese werden national erstellt vom Staatssekretariat für Migration, wir können uns aber sehr gut daran orientieren. Das nächste Jahr sieht etwa gleich aus wie dieses Jahr. Bis im Februar 2024 werden wohl noch etwa 2000 Flüchtlinge in die Schweiz kommen, davon muss der Aargau 8,1 Prozent übernehmen, also knapp gegen 200. Aber alles ist ungewiss.

Wie nehmen Sie die Stimmung wahr? Sind die Menschen aus der Ukraine noch willkommen, oder hoffen viele Schweizer, dass sie bald wieder gehen?

Die Menschen aus der Ukraine verhalten sich sehr gut. Sie sind bescheiden und sympathisch. Sie machen den Behörden so gut wie keine Probleme. Aber bei den privaten Unterkünften sind die Möglichkeiten und Kapazitäten wohl ausgeschöpft. Wenn diese Situation zu lange dauert, dann nimmt die Motivation bei den Privaten automatisch ab. Am Anfang waren 76 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge bei Privaten untergebracht, jetzt sind es noch 26 Prozent. Je länger die Situation dauert, desto stärker nimmt die Bereitschaft zur Aufnahme ab. Den Personen und Familien, die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen, gebührt ein grosses Dankeschön.

In der Flüchtlingsangelegenheit ist die SVP nicht immer Ihrer Meinung, manchmal sogar gegenteilig, wie der Fall mit der Unterkunft in Windisch zeigte. Wie nehmen Sie diese Kritik von der eigenen Partei wahr?

Beim Fall in Windisch hat der kantonale Sozialdienst Fehler gemacht. Diese haben wir zugegeben, verbessert und um Entschuldigung gebeten. Da gab es aber nicht nur mit der SVP Differenzen, auch andere waren unzufrieden. Mit der SVP gibt es sonst keine Differenzen. Das DGS muss die Personen, die in die Schweiz kommen, unterbringen und betreuen. Der Anteil des Kantons Aargau beträgt 8,1 Prozent aller Flüchtlinge, die in der Schweiz ankommen.

Das klingt nun sehr diplomatisch, auch der Fall Windisch.

Wir hatten in Windisch bereits 20 unbegleitete minderjährige Asylsuchende, dann kamen durch die bekannt gewordene Unterkunft noch 50 hinzu. Hauptsächlich aus Afghanistan und Syrien. Das stellt eine grosse Herausforderung dar. 99 Prozent dieser Jugendlichen bleiben hier, momentan sind es gesamthaft 365 in unserem Kanton. Diese jungen Menschen müssen wir möglichst schnell integrieren und ausbilden, damit sie auf eigenen Beinen stehen können. Wir sind verpflichtet, dies so seriös wie möglich zu machen. Wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, haben wir danach jahrzehntelang nur Probleme. Diese Kinder selbst sind bescheiden und sie haben eine ausgeprägt hohe Lernmotivation.

Was passiert mit allen Ukrainern hier, wenn der Krieg endlich beendet ist? Gehen diese dann tatsächlich nach Hause?

Der Status S ist darauf ausgerichtet, dass die Menschen wieder in ihre Heimat zurückkehren. Diese haben eher Angst davor, ob sie in ihrem Land noch eine Perspektive haben, wenn dann der Krieg zu Ende ist. Ich bin überzeugt davon, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer wieder nach Hause wollen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie freiwillig hier sind. Der Status S ist Rückkehr-orientiert. Aber auch hier hängt es davon ab, wie lange der Krieg noch dauert und wie stark das Land nach dem Krieg verwüstet ist.

Wie betrachten Sie die Flüchtlingssituation im heimischen Freiamt und wie sehr belasten die Flüchtlinge die Gemeinden?

Ein Blatt mit der zahlenmässigen Situation trage ich immer bei mir. So habe ich stets Einblick betreffend Aufnahmepf licht. Wohlen hat beispielsweise aktuell 140 Flüchtlinge, davon 84 mit dem Status S, aufgenommen. Davon sind 48 Personen in kantonalen Unterkünften untergebracht. Mit 140 liegt Wohlen momentan um vier Personen über dem Soll. Ich will einfach immer wissen, wie sich die Situationen in den einzelnen Gemeinden präsentieren. So bin ich auch an öffentlichen Veranstaltungen immer gut vorbereitet. Behörden, Sozialdienste und Bevölkerung sind immer interessiert an diesen aktuellen Zahlen.

Sie durften eine bedeutungsvolle Reise machen nach Rom. Sie haben dabei den Papst treffen dürfen. Wie war dieser Moment, einer für die Ewigkeit?

Die Aargauer Delegation hat bei dieser Reise spannende Einblicke hinter die Mauern des Vatikans bekommen. Ich war in der Funktion als Landammann dabei.

Und der Moment mit dem Papst?

Er wird mir sicher in guter Erinnerung bleiben.

Selbst sind Sie eher weniger gläubig. Haben Sie nun dank dem Papst einen (noch) besseren Draht nach ganz oben?

Ich bin konfessionslos. Das ist kein Geheimnis. Deshalb kann ich Ihre Frage nicht beantworten.

Der Staat sollte solche Reisen nicht (mit-)finanzieren, wurde kritisiert. Wie sehen Sie das, als ehemaliger Kritiker von zu vielen Ausgaben der öffentlichen Hand?

Meine Haltung dazu und mein Verhalten sind immer noch gleich wie früher. Die öffentliche Hand muss sorgfältig mit den Steuergeldern umgehen. Und die Kritik an der Rom-Reise habe ich gut verstanden.

Sie haben sich auch schon ins Kloster zurückgezogen. Wird das nun nach dem Papstbesuch wieder ein Thema?

Nach dem Papstbesuch war ich im Kloster Hermetschwil. Ich wurde offiziell eingeladen, dieses Kloster zu besuchen. Es war eindrücklich und eine Art Zeitreise. In der nächsten Zeit habe ich allerdings einen längeren Rückzug in ein Kloster nicht vor.

Problemfall Kantonsspital Aarau. Ihre Meinung dazu?

Vorweggenommen: Das Kantonsspital Aarau ist medizinisch erfolgreich unterwegs. Es hat allerdings betriebswirtschaftliche Probleme. Mit der Sanierung sollten die finanziellen Probleme hoffentlich gelöst werden. Das KSA muss die gesamten Kosten, inklusive Baukosten, verzinsen und amortisieren können. Das erwartet man von allen Spitälern in der Schweiz. Das Kantonsspital Aarau schaffte das im Zustand der letzten 20 Jahre eben nicht. Nach der Sanierung muss das KSA den Betrieb selbst tragen können.

Was sagen Sie zum drohenden Finanzdebakel des KSA?

Mit dem Rettungskredit von 240 Millionen Franken des Kantons Aargau ist die Bilanz des Kantonsspitals ins Gleichgewicht gebracht worden. Damit ist der Betrieb an sich noch nicht saniert. Das ist nun die Aufgabe des Verwaltungsrates.

Wie sieht es bei den Bautätigkeiten beim KSA aus?

Da ist das KSA auf Kurs und im Zeitplan. Dies gilt auch mit Berücksichtigung der Teuerung für die Kosten. Bei den aktuellen Prognosen liegen diese bei 756 Millionen Franken. Die Eröffnung soll im Jahr 2026 sein.

Wie sieht es mit der Kandidatur für die Regierungsratswahlen im Oktober 2024 aus?

Mitte Januar werden alle fünf Regierungsräte gleichzeitig mitteilen, ob sie erneut kandidieren.

Eine erneute Kandidatur von Ihnen ist ja logisch.

Ich bitte um Verständnis. Sie müssen sich gedulden bis Mitte Januar.

Sie sind seit 2019 im Regierungsrat. Und sind Sie immer noch zufrieden als Gesundheitsdirektor?

Ja, absolut. Ich bin happy in dieser Funktion und als Mitglied des Kollegiums.

Oder würde Sie ein anderes Departement reizen?

Ich habe keine Fluchtpläne. Ich arbeite sehr gerne für den Kanton und das Departement Gesundheit und Soziales. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit dem Grossen Rat, den Aargauer Gemeinden und allen Institutionen im Gesundheitswesen.

Soll noch etwas anderes folgen auf der Politleiter nach oben, eventuell doch wieder mal Bundesbern?

Nein, ich glaube nicht, dass es weiter nach oben geht. Und von Bundesbern habe ich mich vor knapp vier Jahren verabschiedet.

Was erwarten und erhoffen Sie sich vom Jahr 2024?

Politisch ist es mir wichtig, dass der Grosse Rat eine neue gesundheitspolitische Gesamtplanung beschliessen kann und wir eine neue strategische Grundlage haben im Gesundheitswesen für die nächsten sieben bis zehn Jahre. Weiter wünsche ich, dass wir in der ärztlichen Grundversorgung und im Notfalldienst wieder gute Perspektiven haben. Zudem wollen wir die erste Etappe des neuen Pflegeartikels der Bundesverfassung gut umsetzen.

«Fantastische Leistung»

Landammann zu Personen und Stichworte

Walter Thurnherr: Er war eine ideale Besetzung als Bundeskanzler. Extrem erfahren, intelligent und humorvoll. Als Landammann durfte ich ihn zufälligerweise verabschieden, das war ein schöner Anlass.

Beat Jans: Als Basler Regierungspräsident sehr sympathisch. Eine gute Wahl in den Bundesrat. Ich wünsche ihm alles Gute beim Start als Bundesrat.

Granit Xhaka: Ein guter Fussballer, der im Verein noch bessere Leistungen zeigt und eine noch grössere Ausstrahlung hat als in der Schweizer Nationalmannschaft.

Euro 2024 in Deutschland: Ich freue mich auf gute Spiele. Und ich hoffe, dass die Schweiz bis in den Viertelfinal vorstossen wird.

Beziehungen Schweiz – EU: Der Regierungsrat wird zu Beginn des neuen Jahres seine Stellungnahme zum Verhandlungsmandat an den Bundesrat beschliessen. Es ist wünschenswert, das Verhältnis zur EU zu festigen und zu stabilisieren.

Landammann-Feier in der Integra:

Das war ein schönes Fest. Die Mitarbeiter der Integra zeigten eine fantastische Leistung. Und ich glaube, die gesamte Festgemeinde hatte Freude daran.

Einheitspolizei: Das ist der Vorschlag des Regierungsrates für eine gute Zukunft der Aargauer Sicherheitslandschaft. Die Einheitspolizei ist die langfristig bessere Ausrichtung unserer Polizeiorgane. Die Integration der Regionalpolizeien mitsamt dem Personal wird bestimmt gelingen. Und der Repol-Posten in Wohlen wird auch mit der Einheitspolizei bestehen bleiben.

Marc Läuffer: Ein Schulfreund. Ich freue mich über seine Entwicklung in der Politik. Seine Wahl zum Einwohnerratspräsidenten freut mich ganz besonders. --dm