Geld entscheidet über Leben und Tod

23.01.2024 WohlenDie angehende Chirurgin Adriana De Rosa erlebt aufwühlende Zeiten in einem Spital in Tansania

Im letzten Jahr ihres Medizinstudiums durfte die Wohlerin Adriana De Rosa einen Austausch machen und in einem Spital im Ausland Erfahrungen sammeln. In Tansania erlebt sie ...

Die angehende Chirurgin Adriana De Rosa erlebt aufwühlende Zeiten in einem Spital in Tansania

Im letzten Jahr ihres Medizinstudiums durfte die Wohlerin Adriana De Rosa einen Austausch machen und in einem Spital im Ausland Erfahrungen sammeln. In Tansania erlebt sie Dinge, die sie sich nicht gewohnt ist. «Man lernt die Heimat noch viel mehr zu schätzen», sagt die 24-Jährige.

Stefan Sprenger

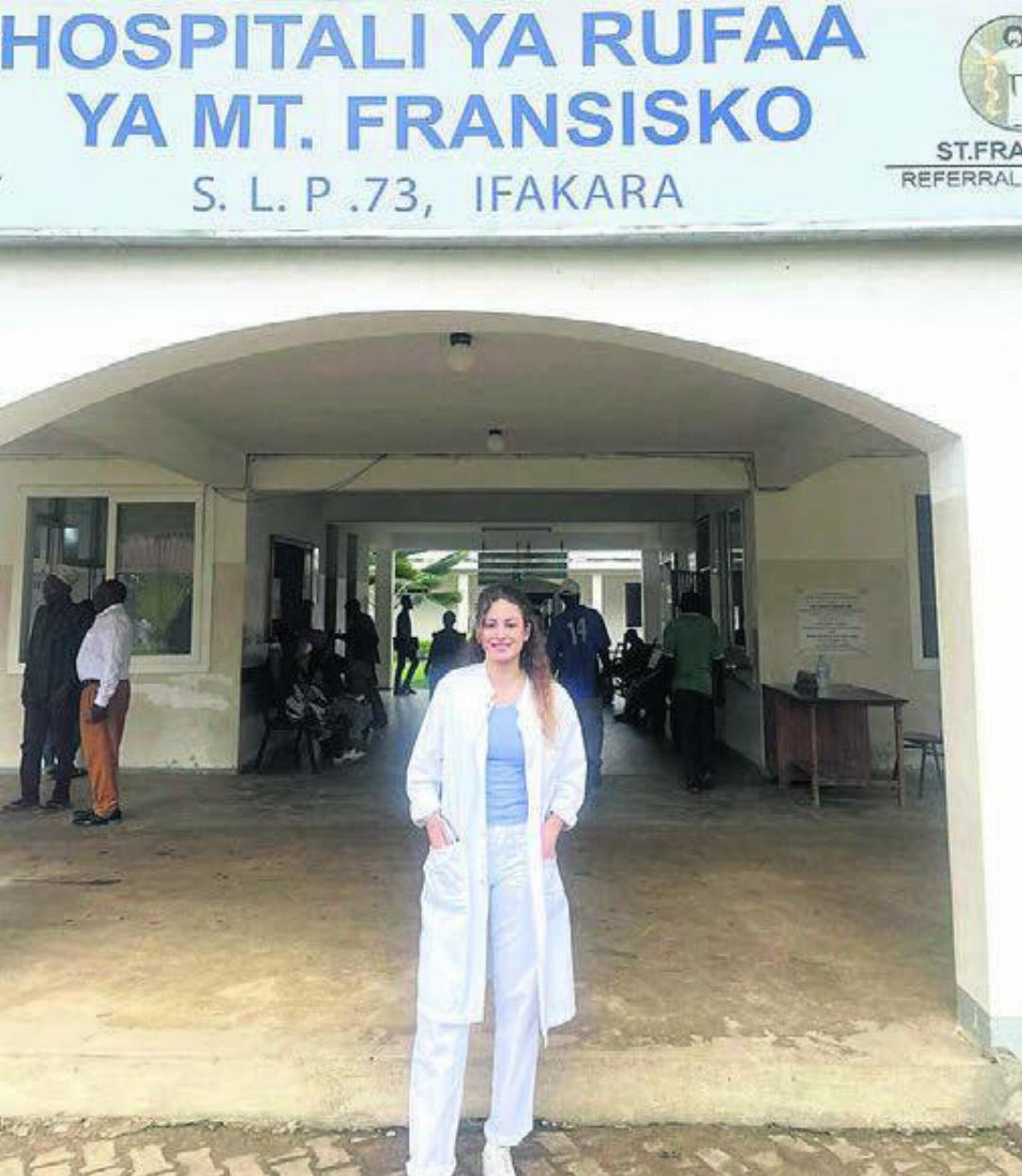

Schwere Verletzungen, Krankheit, Tod. Adriana De Rosa kennt das und weiss, wie sie damit umgehen muss. Seit sie 2018 ihr Medizinstudium in Basel begonnen hat, arbeitete sie im Inselspital in Bern, in der Schulthess-Klinik, am Universitätsspital in Zürich, dem Kantonsspital Aarau und dem Unispital in Basel. Überall hat sie viel mitgekriegt und gesehen. Aber was sie nun im «Saint Francis Referral Hospital» in Ifakara in Tansania erlebt, stellt alles in den Schatten.

Es geschehen Fehler, weil wenig kontrolliert wird

Der Morgenrapport läuft noch so ab wie in der Schweiz. Danach ist aber alles anders. «Chaotisch», wie sie erzählt. Es gibt nur wenige Ärzte in leitender Position. Die wenigen, die es hat, kümmern sich nicht nur um ein spezifisches Fachgebiet, sondern müssen enorm viele Gebiete und Abteilungen abdecken. «Die müssen eigentlich alles wissen. Egal ob Blinddarm, Augenkrankheit oder Beinbruch», erzählt De Rosa. Viel Arbeit lastet dabei auf den Schultern von ausländischen Studenten, die in Tansania ein Praktikum absolvieren. Die angehenden Ärztinnen und Ärzte lernen so viel dazu, doch das gibt auch Probleme. «In der Schweiz wird jede ausgeführte Arbeit doppelt und dreifach kontrolliert. Hier ist das nicht so sauber und transparent.» Sprich: Es geschehen Fehler, die nicht passieren würden, wenn ein ausgebildeter Arzt es kontrollieren würde. Es ist auch eine Frage der Ressourcen.

Andere Länder, andere Sitten. Am «Saint Francis Referral Hospital» erlebt Adriana De Rosa, wie gut das Gesundheitssystem in der Schweiz funktioniert und wie gut es die Menschen haben, die hierzulande in einem Spital sind. «Das erweitert den Horizont. Es ist eine Erfahrung», sagt die Wohlerin, die noch den Januar im Spital in Tansania verbringt.

Sauberkeit ein grosses Problem

Das Einzugsgebiet des Krankenhauses ist gross, sehr gross. Ambulanzen gibt es nicht. Die verletzten und kranken Menschen werden mit dem Auto oder dem «Tuk-Tuk» vor das Spital gefahren. Auffällig: Es gibt viele Verletzungen und Tote im Strassenverkehr, weil in Tansania viele Menschen mit dem Motorrad unterwegs sind. Und Malaria ist allgegenwärtig, die Menschen in Afrika leiden und sterben wegen dieser Tropenkrankheit. De Rosa muss jeden Tag eine Malaria-Prophylaxe einnehmen. Ebenfalls auffällig ist die hohe Anzahl an Infektionen. «Dies aufgrund der mangelnden Sauberkeit», sagt sie. «Auch nach Operationen.»

Und dies hat einen Grund. Sie bezeichnet es als «krassesten Unterschied zur Schweiz». Denn die Menschen in Tansania müssen für alles selbst bezahlen. Jede Spritze, jedes Schmerzmittel und jedes Desinfektionsmittel. «Wenn jemand zu wenig Geld dafür hat, dann wird die Wunde einfach mit destilliertem Wasser desinfiziert, was natürlich nicht gut ist.» So hat sie es schon erlebt, dass eine offene Wunde am Bauch eines Patienten so «desinfiziert» wurde – und sich dann entzündete. Im Spital hat es nur das Nötigste. Die Angehörigen müssen jeweils in eine Apotheke gehen und die Medikamente selbst beschaffen. «Eine andere Welt», meint sie.

«Für uns Europäer ist das sehr frustrierend»

Adriana De Rosa – die an der Kanti Wohlen studierte – wird im Sommer das Staatsexamen machen und bis Oktober ihre Doktorarbeit ablegen. Ab März 2025 wird sie im Triemlispital in Zürich als Assistenzärztin in der Chirurgie arbeiten. Die junge Freiämterin möchte sich auf plastische Chirurgie konzentrieren. Aktuell fühlt sich das aber weit weg an. Der Alltag in Tansania bringt sie arg ins Grübeln. Diplomatisch bezeichnet sie die Umstände als «gewöhnungsbedürftig». Aber man spürt, dass sie sich gar nicht daran gewöhnen will. «In der westlichen Welt wird alles unternommen, damit ein Mensch nicht stirbt. Hier ist das anders, hier passiert es einfach. Menschen sterben, obwohl es Hoffnung gäbe. Einfach, weil sie zu wenig Geld haben. Das ist für uns Europäer, die hier arbeiten, sehr frustrierend und macht traurig.» Trotzdem findet sie, dass die Ärzte in Tansania «aus wenig Mitteln das Bestmögliche rausholen». Aber eben: «Geld entscheidet über Leben und Tod. Wenn man sich ein Mittel oder eine Behandlung nicht leisten kann, stirbt man vielleicht.»

Einen besonders krassen Fall erlebte sie vor wenigen Tagen. Ein 17-Jähriger wurde aufgrund einer Krankheit in den Notfall gebracht. Sein Zustand war schlecht. Er wurde reanimiert, hatte wieder Puls. Aber weil die Behandlungsmöglichkeiten des jungen Mannes mit grossen Kosten verbunden gewesen wären – wofür dieser nicht genügend Geld zur Verfügung hatte –, wurde er nicht weiterbehandelt. Der 17-Jährige verstarb.

Die offenen Einheimischen lenken sie ab

Und auch im Moment des Todes reagieren die Einheimischen anders als Europäer. «Den Leuten ist es irgendwie egal. Oder es ist normal. Ich weiss es nicht. Viel eher stirbt ein Patient, als dass Ressourcen verschwendet werden. Solche Dinge gibt es bei uns in der Schweiz nicht, niemals. Und das ist auch sehr gut so.» Sie meint, in der Schweiz hätte dieser 17-Jährige wahrscheinlich überlebt. «Hier wird nicht um jeden Preis versucht, das Leben zu retten. Das ist halt nicht sehr befriedigend.» Wenn ein Patient stirbt, kommt in der Schweiz der Pfarrer, der Bestatter, man kümmert sich um alles. In Tansania ist das anders. «Die Angehörigen müssen die Verstorbenen wieder mitnehmen.» Sie spürt oft Trauer und Verzweiflung bei den Angehörigen.

In Tansania ist vieles anders, vieles ist schlechter, aber einige Dinge sind auch besser. «Die Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Die Einheimischen reden mit uns, die Kinder auf der Strasse rufen uns zu sich und wollen mit uns spielen. Und das tun wir auch. Das ist jedes Mal wundervoll», sagt die grossgewachsene De Rosa, die in ihrer Freizeit gerne Volleyball spielt. Es sind diese Dinge, die sie vom Spitalalltag ablenken.

«Froh, in der Schweiz zu leben»

In Tansania – wo ein Essen im Restaurant knapp einen Franken kostet und es praktisch immer Reis und Bohnen gibt – wird sie noch einige Tagesausflüge in die wunderschöne Natur unternehmen. Im Februar gönnt sie sich noch zwei Wochen Ferien in Südafrika, bevor sie wieder in die Schweiz kommt. Ihr Fazit hat sie jetzt schon bereit: «Man lernt noch mehr schätzen, wie gut man es zu Hause hat und wie froh man sein muss, in einem Land wie der Schweiz leben zu dürfen.»